秋冬に花が咲く木は少ないですが、その中でもサザンカとツバキは庭木として人気であり、似ているけれど異なる魅力を持つサザンカとツバキの花の特徴や違いを探り、失敗しない剪定方法と育て方についてまとめました。

サザンカ(山茶花)について

サザンカの種類

サザンカは、日本原産のツバキ科ツバキ属の常緑広葉樹で、白やピンクといった様々な色・一重咲きや八重咲きなど様々な形の花を冬に咲かせます。

ツバキに比べると寒さに弱く、サザンカの花びらは根元で癒合していないため、花が終わると花びらが1枚ずつ散るのが特徴で、寒さ・害虫・病気に比較的強く育てやすいので、庭木や生垣・盆栽として好まれます。

原種のサザンカは白い一重咲ですが、現在では約300種の園芸品種が生み出され、サザンカ群・カンツバキ群・ハルサザンカ群に分類されます。花の色は白の他に赤・ピンク・ぼかしなど、咲き方は八重咲き・獅子咲などがあります。

サザンカ系

- 野生種に近い品種で一重咲きまたは八重咲き

- 開花時期: 10月~12月

- 代表品種: 七福神、桜月夜、丁字車

カンツバキ系

- サザンカとツバキの交雑種で八重咲きや獅子咲きが多く、花形が豪華。

- 開花時期: 11月~3月

- 代表品種: 獅子頭(寒椿)、富士の峰、朝倉、乙女サザンカ、姫白菊

ハルサザンカ系

- サザンカとヤブツバキの自然交雑種で一重、八重、千重など

- 開花時期: 12月~4月

- 代表品種: 鎌倉絞、古金襴、笑顔

サザンカの育て方

明るい日陰でも育ちますが、花付きを良くするには西日が当たらない日当たりの良い場所を選び、春か秋に水はけと水もちのよい土に植えます。

ツバキに比べると寒さに弱いので北風が当たる場所は避け、鉢植えの場合は風の当たらない場所に移動させましょう。

開花まで種から育てると約5年、挿し木から育てると約2~3年かかりますが、地植えの場合は根が張るまでは土が乾いたら水をたっぷりとやり、根付いたら水やりはほとんど不要です。鉢植えの場合は土が乾いたら水やりが必要ですが、冬は水やりを控えめにして土を乾き気味にします。

サザンカの剪定時期と方法について

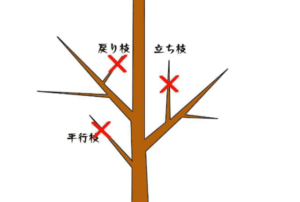

花が終わった後の2~4月上旬に、以下の図のように混み合った枝を剪定し樹形を整えますが、強い剪定は数年に一度にしないと翌年の開花に影響が出る可能性があります。

また6月は高温多湿で植物へのダメージが大きく花芽を落とす可能性があるので避けましょう。

枝を切る際は、切り口の下に切り込みを入れてからノコギリで切ると樹皮が裂けるのを予防できます。鉢植えの場合は根詰まりを防ぐために定期的に根切りを行いましょう。

ツバキ(椿)について

種類

ツバキは日本原産のツバキ科ツバキ属の常緑高木で、冬に様々な色の花を咲かせ、1年を通して美しい緑の葉を楽しめるため、庭木や生垣として人気があります。

サザンカとの違いは、光沢のある濃い緑の葉と花が丸ごと落ちる点ですが、サザンカを含むツバキ属全般や園芸品種をツバキと呼ぶこともあるため、野生種のCamellia japonicaを特にヤブツバキと呼んで区別していて、椿油を採取する目的で日本で昔から栽培されてきました。

ツバキの名は、光沢のある厚い葉を持つことから、「強葉木」「艶葉木」「厚葉木」から転訛したという説や光沢を表す古語の「つば」に由来する説などがあります。

ヤブツバキ系

- 多くの園芸品種の基礎となる日本原産の野生種。花は大きく赤・白・ピンクなど様々

- 開花時期: 一般的に12月~3月頃

- 代表品種:白楽天,玉之浦,太郎冠者

サザンカ系

- 特徴: サザンカとの交配品種で、花期が長く、色も豊富。花弁が細く、やや平開する傾向

- 開花時期: 10月~12月頃(ヤブツバキよりも早い)

- 代表品種:勘次郎、あかね雲

ヒゴツバキ系

- 熊本県に自生するツバキで、花弁が丸く、重なり合うのが特徴

- 開花時期: 12月~3月頃

- 代表品種:天竜、白玉

ワビスケ系

- 花が小さく、落ち着いた雰囲気と素朴な美しさが特徴

- 開花時期: 12月~3月頃

- 代表品種:胡蝶侘助、白雪姫

洋種ツバキ

- 西洋で品種改良されたツバキで、八重咲きや剣弁咲きなど様々な咲き方と色が多様であり豪華な印象の品種が多い

- 開花時期: 12月~4月頃

- 代表品種:プレナ・ローザ、エレガンス

育て方

ツバキは、日当たりと風通しの良い場所を選び、水はけの良い土に植え、土が乾いたらたっぷりと水を与えます。肥料は、春と秋に緩効性肥料を与えると良いでしょう。

ツバキの剪定時期と方法について

花が終わった3~4月頃に剪定を行いますが、まずは枯れ枝や病害虫に侵された枝を根元から切り落とした後、全体の樹形を見てどのように剪定するか計画を立て、混みあっている枝を少しずつ剪定する透かし剪定を行います。

内側に向かって生えている枝や、他の枝と重なり合っている枝、他の枝よりも著しく長く伸びている枝を剪定し、切り口には保護剤を塗布すると病原菌の侵入を防ぎ、傷口の回復を促します。

剪定時にはチャドクガに要注意!

チャドクガはツバキやサザンカにつく毒毛を持つ毛虫で、5~6月と8~9月に孵化するので、剪定時はチャドクガに刺されないよう十分な対策を行い、適宜駆除を行います。

チャドクガの特徴と被害

幼虫の体には毒針毛があり、これが人やペットに付着すると、激しいかゆみや水ぶくれを伴う発疹を引き起こし、その他以下のような症状を引き起こします。

- 皮膚炎: かゆみ、発疹、じんま疹

- 眼の炎症: 結膜炎

- 呼吸器症状: 咳、ぜんそく

チャドクガへの対策

剪定時の対策

幼虫が発生する時期を避けた冬~早春に剪定を行うのが理想的で、その際には長袖・長ズボン、ゴム手袋、帽子、マスク、メガネを着用して肌の露出を極力防ぎ、防護します。

剪定後はすぐに作業着を脱いで洗濯し、シャワーを浴びますが、もし作業中に痛みや痒みを感じたらその場所をすぐに確認して応急処置をしましょう。

剪定した枝はビニール袋などに入れて密閉し、すぐに処分します。ただし毒針毛が風に乗って飛散することもあるので幼虫の発生時期に剪定を行わざるを得ない時は周囲に人がいないことも確認して作業を行うとよいでしょう。

駆除時

5月~6月頃に卵塊を見つけたらピンセット等で除去してビニール袋等に密閉して処分し、7月以降は幼虫が小さいうちに発見し枝ごと剪定して同様に処分するか、殺虫剤を使用して対処しますが、剪定時と同様にしっかりと防護して臨みましょう。

チャドクガに刺された時

発症から1~2日が症状のピークで、1~2週間ほどで治まりますが、患部をひっかいたりこすったりするととびひなどの別の皮膚炎・感染症にかかるおそれがあります。

まず強めの流水で毒針毛を洗い流した後、かゆみ止めを塗ります。症状がひどい場合は早めに皮膚科を受診しましょう。

サザンカ・ツバキの剪定|まとめ

サザンカとツバキの種類・育て方・剪定について解説しました。

- 花が終わった後の2~4月に透かし剪定を行う

- 夏の剪定は木にダメージがあるのとチャドクガがいるので避ける

- 卵の時期に駆除するか小さい幼虫のうちに駆除する

- 長袖長ズボン、ゴム手袋、マスク、帽子、ゴーグルで肌の露出を避ける

- 刺された時は流水で洗い流しかゆみ止めを塗り、皮膚科へ

こちらの記事が大切な花木を長い間美しく楽しむ参考になれば幸いです。